|  LA PRESENZA DEGLI AFRICANI

LA PRESENZA DEGLI AFRICANI

Toni Morrison

…ombre

più grandi delle persone e più nere dei neri…

Robert Penn Warren

da Penological Studies: Southern Exposure, 3

(…) In quanto alla cultura, il terreno immaginativo e storico sul quale hanno viaggiato i primi scrittori americani è in larga misura formato dalla presenza dell'alterità razziale. Le affermazioni contrarie, le quali insistono sul fatto che la razza non avrebbe alcun significato per la definizione dell'identità americana, sono esse stesse assai ricche di significato. Il mondo non diventa senza razze né sarà più organizzato secondo linee razziali solo in virtù delle affermazioni. L'atto di sostenere l'assenza delle razze nel discorso letterario è di per sé un atto razziale.

Versare acido retorico sulle dita di una mano nera può di fatto distruggere le impronte digitali, ma non la mano. Inoltre, che cosa succede, durante questo atto di cancellazione violento e interessato, alle mani, alle dita e alle impronte di chi ha versato l'acido?

Non restano proprio tracce sulle mani? La letteratura stessa suggerisce il contrario.

Esplicitamente o implicitamente, la presenza africanista informa in modo coercitivo e ineluttabile il tessuto della letteratura americana. Si tratta di una presenza oscura e costante, che si offre all'immaginario letterario sia come forza di mediazione visibile sia invisibile. Anche, e soprattutto, quando i testi americani non hanno come “tema” presenze o personaggi, vicende o idiomi africanisti, l'ombra aleggia nelle implicazioni, nei segni, nelle linee di demarcazione. Non è per caso né per errore se le popolazioni d'immigrazione (e molta letteratura d'immigrazione) hanno inteso la loro “americanità” in contrapposizione alla popolazione nera già residente nel luogo. La razza, infatti, funziona ora come una metafora talmente necessaria alla costruzione dell'americanità da rivaleggiare con i vecchi razzismi pseudoscentifici e classisti di cui siamo più abituati a decifrare la dinamica.

Come metafora per interpretare l'intero processo di americanizzazione, ignorandone nel contempo gli specifici elementi razziali, questa presenza africanista è forse qualcosa di cui gli Stati Uniti non possono fare a meno. Profondamente associata alla parola “americano” è la parola razza. Identificare qualcuno come sudafricano è dire ben poco; abbiamo bisogno dell'aggettivo “bianco” o “nero” o “meticcio” per chiarire quanto intendiamo dire. In questo Paese è l'esatto contrario. Ame-ricano significa bianco, e la popolazione nera combatte per rendere il termine applicabile a se stes-

sa, chiamando in causa l'etnicità e una sfilza di trattini tra una parola e l'altra. Gli americani non hanno avuto una nobiltà dissoluta e predatoria alla quale strappare un'identità in virtù nazionale, continuando nel contempo ad agognare la licenziosità e il lusso aristocratici. La nazione americana ha negoziato il suo sdegno e la sua invidia nello stesso modo di Dunbar*: attraverso la contemplazione autoriflessiva di un africanismo costruito, mitologico. Per i coloni, e in genere per gli scrittori americani, questo “altro” di origine africana è diventato il mezzo per pensare al corpo, alla mente, al caos, alla bontà e all'amore; ha fornito l'occasione per esercitarsi all'assenza di costrizioni e alla loro presenza, per contemplare la libertà e l'aggressività; ha permesso di esplorare l'etica e la moralità, di soddisfare gli obblighi del contratto sociale, di portare la croce della religione e di condurre a termine le ramificazioni del potere.

Leggere e tracciare l'emergere di un personaggio africanista nello sviluppo della letteratura di una nazione è un progetto tanto affascinante quanto urgente, se vogliamo che la storia e la critica della nostra letteratura siano accurate. L'appello di Emerson all'indipendenza intellettuale è stato come l'offerta di un piatto vuoto che gli scrittori hanno potuto riempire con le vivande di un menù indigeno. La lingua doveva indubbiamente essere l'inglese, ma il contenuto di quella lingua, il tema, doveva deliberatamente, insistentemente essere non inglese e antieuropeo, nella misura in cui ripudiava retoricamente l'adorazione del Vecchio Mondo, definendo il passato come qualcosa di corrotto e indifendibile. Nelle ricerche sulla formazione del carattere americano e sulla produzione di una letteratura nazionale, si è provveduto alla catalogazione di un certo numero di voci. Una voce fondamentale da aggiungere all'elenco deve essere questa presenza africanista – decisamente non americana, decisamente altra.

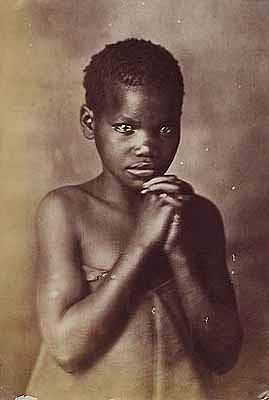

La necessità di stabilire una differenza è scaturita non solo dal Vecchio Mondo bensì da una differenza nel Nuovo. Il tratto distintivo del Nuovo era, prima di tutto, la rivendicazione della libertà e, in secondo luogo, la presenza di persone non libere nel cuore stesso dell'esperimento democratico – l'assenza critica di democrazia, la sua eco, l'ombra, una forza silenziosa nell'attività politica e intellettuale di alcuni non americani. I tratti distintivi dei non americani erano il loro status di schiavi, il loro status sociale – e il colore della loro pelle.

E' lecito pensare che il primo si sarebbe autodistrutto in vari modi, non fosse stato per l'ultimo. Questi schiavi, a differenza di molti altri nella storia del mondo, erano fin troppo visibili. E avevano ereditato, tra l'altro, una lunga storia sul significato del colore. Il punto non è solo che questa popolazione di schiavi aveva un colore ben distinto, bensì che questo colore “significava” qualcosa. Gli studiosi hanno dato un nome e hanno cominciato a rivelare quel significato almeno dal momento – nel Settecento – in cui altri studiosi, e talvolta gli stessi, hanno cominciato a condurre ricerche sia sulla storia naturale sia sugli inalienabili diritti dell'uomo – vale a dire, sulla libertà umana.

Si suppone che se gli africani avessero avuto tre occhi o soltanto un orecchio, si sarebbe trovato un senso anche alle conseguenze di questa differenza rispetto ai piccoli conquistatori europei. In ogni caso non si può mettere in discussione adesso, alla fine del ventesimo secolo, la natura soggettiva di attribuire valore e significato al colore della pelle. Il punto essenziale della discussione è l'alleanza tra le idee rese visibili e le formulazioni linguistiche. E ciò porta alla natura sociale e politica del sapere comune così come si rivela nella letteratura americana.

Il sapere, per quanto prosaico e funzionale, si manifesta nelle immagini linguistiche e forma la pratica culturale. Reagire alla cultura – per mezzo di chiarimenti, spiegazioni, valorizzazioni, traduzioni, trasformazioni, critiche – è esattamente ciò che gli artisti fanno dappertutto, specialmente gli scrittori impegnati nel fondare una nazione nuova. Qualunque fossero le loro reazioni personali e formalmente politiche alle contraddizioni interne di una repubblica libera, profondamente compromessa con lo schiavismo, gli scrittori dell'Ottocento erano attenti alla presenza della popolazione nera. Non solo, essi proclamavano, in modo più o meno appassionato, le loro opinioni su questa difficile presenza.

La vigilanza nei confronti di una popolazione in schiavitù non si limitava agli incontri personali che gli scrittori potevano avere. I racconti degli schiavi hanno rappresentato un vero e proprio boom editoriale nell'Ottocento. La stampa, le campagne politiche e la linea di numerosi partiti e uomini politici avevano fatto propria la questione della schiavitù e della libertà. Chiunque non fosse consapevole della questione più esplosiva del Paese, doveva essere veramente ai margini della vita politica. Come si poteva parlare di profitti, economia, lavoro, progresso, suffragio universale, cristianità, frontiera, formazione di nuovi stati, acquisizione di nuove terre, educazione, trasporti (merci e passeggeri), comunità limitrofe, esercito – di quasi tutte le priorità di un Paese – senza avere come referente, al centro del discorso, al centro della sua definizione, la presenza degli africani e dei loro discendenti? Ciò non era possibile. E così non è stato. (…)

* William Dumbar, personaggio del libro Voyagers to the West (Viaggiatori verso Ponente) di Bernard Bailyn. Questo autore viene citato dalla Morrison perché secondo lei, fornisce una straordinaria indagine sul processo di americanizzazione dei coloni europei.

(Brano tratto dalla raccolta di conferenze Giochi al Buio, Traduzione di Franca Cavagnoli, Frassinelli editrice, Milano, 1994.)

Toni Morrison,

ha vinto il premio Nobel per la Letteratura nel 1993.

Precedente Successivo Precedente Successivo

Copertina

Copertina

|