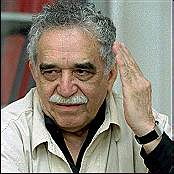

|  GABOLATRIA

E GABOFOBIA

GABOLATRIA

E GABOFOBIA

Héctor

Abad

Si racconta che poco tempo fa Gabriel García Márquez abbia invitato

alcuni amici nella sua casa in Messico per festeggiare una cosa che in genere

gli scrittori non festeggiano: due anni senza scrivere una riga. Il suo primo

ritiro è avvenuto quasi dieci anni fa, quando si è dichiarato "giornalista

a riposo". Poi, come se volesse arrivare passo dopo passo al silenzio, ha

deciso di andare in pensione anche come scrittore. Alcuni dei suoi personaggi

finiscono a consumare la loro vita in silenzio sotto l'ombra di un albero. Per

fortuna Garcia Márquez non ha compiuto questo passo verso il mutismo. Che

un uomo dotato del dono prodigioso di rendere sublimi le cose più semplici

abbandoni l'esercizio che è stato la ragione della sua esistenza è

senza dubbio un po' triste. Ma d'altronde, se c'è qualcuno che si può

permettere questo silenzio senza sentirsi in debito, è proprio lui: un

genio artistico - unico nella storia della Colombia - che con la forza e il fascino

della sua immaginazione solitaria ci ha regalato leggende, miti e racconti che

altre culture elaborano in secoli di pazienza e con l'aiuto di molti scrittori

e poeti.

Con Garcia Márquez si rischia sempre di cadere nell'idolatria

(nella gabolatria, per essere più esatti) ed è per questo che nel

suo paese e in tutto il mondo c'è anche una setta che professa la devozione

opposta, ovvero la gabofobia. La sua più nota debolezza, l'attrazione fatale

per chi detiene il potere, ha permesso ai suoi detrattori di approfittare dell'unica

crepa nella sua imponente personalità: la tragica amicizia con un dittatore

moribondo dei Caraibi e la condiscendenza verso molti uomini di potere, compresi

tutti i presidenti colombiani dopo Julio César Turbay.

È molto

difficile essere così famosi, accettare il contatto con i potenti e riuscire

a sfuggire alla loro viscida stretta di mano. Per questo lo stesso Garcia Márquez,

a volte, deve ricordare con nostalgia l'epoca lontana in cui lo chiamavano Trapoloco

("stracciopazzo" , per i colori sgargianti delle sue camicie e dei suoi

calzini), gli anni in cui poteva dire sciocchezze senza che i giornali trasformassero

le sue parole in un oracolo, in cui con serenità e segreta altezzosità

poteva dirsi che a nessuno importava del suo futuro e meno che mai del suo futuro

di scrittore. Quando lo scherzo di una sera il giorno dopo diventa la sentenza

meditata di un filosofo, è chiaro che viene voglia di tacere per sempre.

Quando

la sua fama devastante è cominciata, con Cent'anni di solitudine,

Garcia Márquez si è inventato uno scongiuro per non essere sepolto

dalle foglie morte della vanità: ripeteva dentro di sé che lui era

solo il figlio di un telegrafista di Aracataca. Da allora è passata quasi

la metà di cent'anni. Non solo il suo anonimato e la sua povertà

si sono trasformati in fama e ricchezza, ma adesso ci sono centinaia di professori

in tutto il mondo che vivono grazie agli studi sulla sua opera, decine di giornalisti

che si guadagnano da vivere cercando di imitare i suoi reportage, biografi che

conoscono la sua vita meglio di lui e scrittori che per vivere lo incensano o

lo criticano a seconda dei loro umori gastrici, letterari e politici.

Alfonso

Reyes, alla fine di La experiencia literaria, e lo stesso Garcia Márquez

nel primo volume delle sue memorie (che a quanto pare sarà l'unico), ricordano

una polemica scoppiata in Colombia a metà del novecento. Potremmo chiamarla

con il titolo scelto dal poeta Eduardo Carranza per il suo intervento nella discussione:

un caso di bardolatria. Bisognava stabilire se Guillermo Valencia fosse il più

grande poeta colombiano - una sorta di Dante o di Lucrezio - come affermava Sanín

Cano o se invece, come affermava Carranza, era "solo un bravo poeta"

che aveva forzato la letteratura colombiana nel gelido corsetto del parnassianesimo.

Il commento di Reyes sulla vicenda è elegante come sempre. Senza lasciarsi

trasportare dalla passione, afferma: "Quando un sistema di espressioni si

consuma per il semplice corso del tempo e non perché manchi di per sé

di qualità, il massimo che possiamo dire è: 'Quelle cose che hanno

emozionato gli uomini di ieri, perché per loro erano invenzioni e sorprese,

a me non dicono più nulla. Ho assorbito a tal punto questo alimento che

ai miei occhi si confonde con le cose ovvie. Ringrazio chi mi ha nutrito e continuo

per la mia strada in cerca di nuove conquiste'. Ma mai avremo il diritto di negare

il valore reale, ormai immutabile nel tempo e nella verità poetica, che

tali opere o espressioni hanno rappresentato e rappresentano, perché nell'ordine

dello spirito ogni cosa resta sempre ciò che è stata".

Con

Garcia Márquez è difficile non cadere nella bardolatria che provava

Sanín Cano per l'opera di Valencia, ma nel caso dello scrittore di Aracataca

i motivi per farlo non mancano. È difficile non essere gabolatra: se la

sua ombra ha offuscato alcuni grandi scrittori colombiani della seconda metà

del novecento (come Manuel Mejía Vallejo e Germán Espinosa), non

è successo perché l'abbiamo fatto salire su un piedistallo immeritato,

ma per la sua stupefacente capacità di raccontare la nostra realtà

e la nostra storia con un talento e un fascino sovrannaturali.

Ma c'è

dell'altro, e forse è su questo che puntano i gabofobi quando attaccano

Garcia Márquez da un punto di vista letterario e non per le sue scelte

politiche: il paese è cambiato, forse in peggio, e le nostalgie che hanno

guidato quell'opera immensa e inimitabile non hanno più la stessa mitica

risonanza per le nuove generazioni. Il mondo è un altro, le nostre infanzie

sono diverse, e alcune ricette del realismo magico si sono logorate, non per opera

del suo autore più grande, ma per la stanchezza che ci procurano i suoi

peggiori e numerosissimi epigoni. L'arma meravigliosa dell'esagerazione (abusata

e consumata da altri) suscita già in alcuni l'indifferenza dell'abitudine.

A

volte Jorge Luis Borges sembrava imitare se stesso, e allo stesso modo alcune

pagine di Garcia Márquez, soprattutto le più recenti, sono scritte

con la solita tecnica impeccabile, ma senza il sangue e il midollo vitale che

le animava all'inizio. Lui stesso se ne è reso conto, e credo che il silenzio

degli ultimi anni sia dovuto al fatto che ormai sapeva di scrivere per inerzia

e non più in modo viscerale. Adesso Garcia Márquez ha la discutibile

fortuna di essere un monumento vivente e di vedere che i suoi libri non sono più

proibiti (come succedeva quarant'anni fa in alcune scuole colombiane), ma anzi

sono prescritti a cucchiaiate agli studenti come i canti di Omero e i capitoli

del Don Chisciotte. Così è facile diventare più venerato

che letto, ed è ancora più facile prendersi gli applausi quando

i gabofobi si lanciano in polemiche e insulti.

La nonna di Garcia Márquez

diceva che suo nipote Gabito era un indovino. Da indovino a divino la distanza

è poca. Non bisogna fare quel passo: Garcia Márquez è stato

e continua a essere un grande scrittore di questo mondo. Ha scritto romanzi immensi

che, se lo spagnolo sopravvive, si continueranno a leggere per secoli. Chiedere

di più è impossibile e dire di più è idolatria.

La

speranza, per i suoi conterranei come me, è riuscire a trovare il modo

per non insultarlo e per non trasformarlo in un dio, per non salire sulle sue

spalle sperando di vedere più lontano (perché in letteratura non

esiste progresso) e per non imitarlo appoggiandoci alle sue invenzioni. Dobbiamo

proseguire per la nostra strada senza imitare il suo stile, ma prendendo a modello

la sua vitalità, l'amore per l'arte e la fiducia nel fatto che la letteratura

è uno strumento meraviglioso per "svelare i segreti del mondo".

(Articolo tratto dalla rivista

Internazionale n° 688, del 19 aprile 2007.)

Héctor

Abad è

uno scrittore e giornalista colombiano, nato a Medellín nel 1958. In Italia

ha pubblicato Trattato di culinaria per donne tristi (Sellerio 1997).

Precedente Successivo

Precedente Successivo

Copertina

Copertina

|