|  IL PRIMO BACIO

IL PRIMO BACIO

-

Brano tratto dal romanzo Essere senza destino -

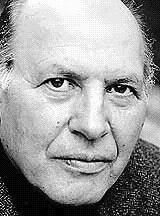

Imre Kertész

(...) Tra

l'altro con lei mi sono cacciato in una situazione bizzarra. E successo venerdì

notte, durante l'allarme aereo. Nel rifugio, più precisamente in un corridoio

buio e abbandonato delle cantine, che si diparte da lì. In origine le volevo

soltanto mostrare che da quel punto è molto più interessante seguire

quello che succede fuori. Ma quando, un attimo dopo, abbiamo sentito una bomba

scoppiare non lontano da lì, Annamaria ha cominciato a tremare in tutto

il corpo. Sono sicurissimo, perché dallo spavento si è avvinghiata

a me buttandomi le braccia intorno al collo e ha affondato la faccia sulla mia

spalla. E poi ricordo solo di aver in qualche modo cercato la sua bocca. Ho avvertito

un contatto tiepido, umido, piuttosto appiccicoso. Sì, e poi una sorta

di felice stupore, perché era il primo bacio che davo a una ragazza, e

perché non avevo proprio contato di farlo in quel posto.

Ieri, sulle

scale, ho scoperto che anche lei era rimasta piuttosto sorpresa. "È

colpa della bomba," ha detto. In fondo ha ragione. Dopo ci siamo baciati

ancora e allora ho imparato da lei come rendere ancora più efficace questa

esperienza, ovvero assegnando per l'occasione un certo ruolo anche alla lingua.

Anche

questa sera sono stato di nuovo con lei nell'altra stanza, per osservare i pesciolini

ornamentali dei Fleischmann: anche prima li andavamo a guardare spesso. Ma questa

volta, ovviamente, non siamo andati di là solo per i pesci. Anche le nostre

lingue hanno avuto la loro parte. Ma poco dopo siamo tornati di là perché

Annamaria temeva che lo zio e la zia potessero fiutare la faccenda. Più

tardi, parlando con lei, sono venuto a sapere alcune cose interessanti riguardo

i suoi pensieri su di me: mi ha detto che non avrebbe mai immaginato che io potessi

"un giorno diventare per lei qualcosa di più" che semplicemente

"un buon amico". All'inizio, quando mi aveva conosciuto, mi considerava

un ragazzino. Più tardi, così mi ha confessato, mi aveva osservato

più attentamente, ed era stato allora che si era destata in lei una specie

di comprensione nei miei confronti, forse - riteneva - perché avevamo un

destino simile per via dei genitori; e da qualche mia osservazione aveva dedotto

che su certe cose la pensavamo allo stesso modo; ma più di questo non aveva

certo potuto immaginare. E andata avanti ancora per un attimo a riflettere su

quanto sia strano e poi ha detto: "Evidentemente doveva succedere così".

La sua faccia ha assunto un'espressione singolare, quasi seria, e io non ho assolutamente

contraddetto il suo parere, anche se sono più d'accordo con quanto aveva

detto ieri, ovvero che era stata colpa della bomba. Ma naturalmente io non posso

saperlo, e poi avevo l'impressione che a lei piacesse di più così.

Poco dopo ce ne siamo andati, perché domani mattina io devo andare al lavoro,

e quando le ho dato la mano lei con l'unghia mi ha inferto un dolore piccolo e

acuto. Ho capito che intendeva alludere al nostro segreto e la sua faccia pareva

dire: "Tutto a posto".

Il giorno dopo, però, si è comportata

in modo piuttosto strano. Il pomeriggio, infatti, dopo che ero tornato a casa

dal lavoro e mi ero lavato, mi ero cambiato la camicia e le scarpe e mi ero ravviato

i capelli con il pettine bagnato, siamo andati dalle sorelle - perché Annamaria

nel frattempo è riuscita a presentarmi in quella casa, come aveva già

in mente di fare. Anche la loro madre mi ha accolto cordialmente. (Il loro papà

è al lavoro obbligatorio.) Hanno un appartamento molto bello, con un balcone

e tappeti, alcune camere piuttosto ampie e una più piccola e separata per

le ragazze. Questa è arredata con un pianoforte, numerose bambole e altre

cose di gusto femminile. Di solito giochiamo a carte, quella volta la sorella

maggiore non ne aveva voglia. Prima voleva parlarci di un problema, una questione

sulla quale ultimamente torna spesso: perché la stella gialla per lei è

un bel grattacapo. A dire il vero, solo "lo sguardo della gente" le

ha fatto notare il cambiamento - perché ritiene che la gente sia cambiata

nei suoi confronti, negli sguardi legge che la "odiano". Ha detto di

averlo percepito anche quella mattina, nell'andare a fare la spesa per sua madre.

Ebbene, a me sembra che il suo modo di vedere sia un po' esagerato. Almeno le

mie esperienze non sono uguali alle sue. Anche sul posto di lavoro, tra i capomastri,

ci sono quelli noti perché non sopportano gli ebrei: nonostante ciò

con noi ragazzi sono diventati abbastanza amici. Al tempo stesso questo naturalmente

non implica che cambino opinione. Intanto a me era venuto in mente l'esempio del

fornaio e allora ho cercato di spiegare alla ragazza che in realtà non

è lei che odiano, non lei come persona - perché dopo tutto nemmeno

la conoscono - ma piuttosto l'idea di "ebreo". Allora lei ha spiegato

che proprio su questo aveva appena riflettuto, perché in fondo non sapeva

nemmeno lei bene che cosa fosse. Annamaria le ha detto che lo sanno tutti: è

una religione. Ma a lei non interessava questo, bensì il "senso".

"In fin dei conti devi sapere per che cosa ti odiano," ha detto. Ha

confessato che all'inizio non aveva assolutamente capito la questione ed era rimasta

molto turbata nel vedersi disprezzata, "semplicemente perché sono

un'ebrea": era stato lì che aveva provato per la prima volta che -

è così che ha detto - qualcosa la separa dagli altri uomini e che

appartiene a un luogo diverso. Dopo aveva incominciato a riflettere e aveva cercato

di venirne a capo anche con l'aiuto di libri e discorsi, e così aveva compreso

che proprio per questo veniva odiata. Perché è dell'avviso che "noi

ebrei siamo diversi dagli altri", che questa diversità è l'essenziale

e che per questo gli ebrei vengono odiati dagli altri uomini. Ha anche aggiunto

quanto sia singolare per lei vivere "nella coscienza di questa diversità",

che a volte le fa provare una specie di orgoglio mentre altre volte prova, semmai,

un senso di vergogna. Poi ha voluto sapere da noi cosa ne pensiamo della nostra

diversità, se ne siamo orgogliosi o piuttosto ce ne vergognamo. Sua sorella

e Annamaria non sapevano bene. Anch'io, finora, non ho avuto motivo di provare

questo genere di sentimenti. E in generale, non trovo che si possa semplicemente

determinare da soli questa diversità: dopo tutto la stella gialla c'è

proprio per questo, per quanto ne so io. E questo gliel'ho fatto notare. Lei però

si è irrigidita: "La diversità ce la portiamo dentro".

Secondo me, invece, è più importante quello che portiamo fuori.

Ne abbiamo discusso a lungo, non so per quale motivo, giacché a dire il

vero, io non ho capito bene perché la questione sia così importante.

Ma c'era nel suo ragionamento qualcosa che mi irritava: secondo me è tutto

molto più semplice. Va be', e poi volevo uscire vincitore da questo alterco,

è naturale. Anche Annamaria sembrava di tanto in tanto voler dire qualcosa,

ma non ci riusciva, perché noi due non le davamo più veramente retta.

Alla

fine ho fatto un esempio. Talvolta, tanto per far passare il tempo, avevo riflettuto

anch'io sulla questione e per questo adesso mi veniva in mente. Di recente avevo

letto un libro, una specie di romanzo: un mendicante e un principe che, a prescindere

da questa differenza, erano tanto simili di faccia e di aspetto da poterli confondere,

per pura curiosità si scambiarono i destini, finché il mendicante

diventò un vero principe e il principe un vero mendicante. Ho detto alla

ragazza di provare a immaginare questo racconto adattato al suo caso. Non è

una situazione probabile, è ovvio, ma possibile sì. Supponiamo che

sia accaduto quando ancora era una bambina piccolissima, quando non sapeva né

parlare né ricordare, e non importa come, ma supponiamo che fosse stata

scambiata o che per caso fosse stata presa per la bambina di un'altra famiglia,

di una famiglia i cui documenti, dal punto di vista della razza, erano ineccepibili:

ebbene, in questo caso presunto. l'altra ragazza percepirebbe la diversità

e naturalmente indosserebbe la stella gialla, mentre lei, sulla base di quanto

noto sul suo conto, si vedrebbe - e naturalmente verrebbe anche vista dagli altri

- uguale a tutti gli altri esseri e non avrebbe il più pallido sentore

della sua diversità. Questa riflessione ha avuto effetto, per quanto mi

è stato possibile vedere. La ragazza prima si è limitata a non dire

niente poi, a poco a poco e tanto delicatamente che io quasi lo avvertivo, le

sue labbra si sono schiuse come volesse dire qualcosa. Invece questo non è

avvenuto, in compenso è avvenuto qualcos'altro e molto più sorprendente:

è scoppiata in lacrime. Teneva la faccia affondata nella piega del gomito

sul tavolo e le sue spalle continuavano a sussultare. Ero esterrefatto perché

non era stata questa la mia intenzione e poi nel vederla così sono entrato

in confusione anch'io. Mi sono chinato sopra di lei, ho cercato di sfiorarle appena

i capelli, le spalle, il braccio, e intanto la pregavo di non piangere. Lei invece

ha continuato a esclamare in tono duro, anche se la voce le cedeva, che se non

c'entrava con la nostra essenza, allora era tutto puro caso e nient'altro, e se

lei poteva essere un'altra da quella che invece le toccava essere, allora "niente

ha più senso", e questo pensiero le riusciva "insopportabile".

Ero imbarazzato, perché in fondo era colpa mia, ma non potevo sapere che

per lei questo pensiero fosse così importante. Stavo già per dirle

che non doveva dare tanto peso alla cosa, perché a mio modo di vedere tutto

questo non aveva alcun significato, io non la disprezzavo per la sua razza; ma

poi mi sono subito reso conto che sarebbe stato un po' ridicolo dirlo e così

non ho detto niente. Però, non mi andava giù di non poterlo dire,

perché in quel momento era proprio quello che sentivo, indipendentemente

dalla mia situazione personale e del tutto spontaneamente, per così dire.

Certo è possibile che in un'altra situazione forse anche la mia opinione

sarebbe stata diversa. Non so. Del resto non potevo certo provarlo. Eppure ero

in qualche modo turbato. E non so bene per quale motivo ma era la prima volta

che mi succedeva di provare qualcosa di simile alla vergogna, credo.

Tuttavia

soltanto dopo, sulle scale, ho avuto modo di capire che con quella sensazione,

d'altra parte, dovevo aver ferito Annamaria, almeno così mi parve: infatti

è qui che si è comportata in modo tanto bizzarro. Io le ho detto

qualcosa e lei neppure mi ha risposto. Ho cercato di trattenerla per un braccio,

ma lei si è divincolata lasciandomi lì fermo sulle scale.

Anche

il pomeriggio seguente ho aspettato invano che venisse a cercarmi. E così

non sono nemmeno potuto andare dalle sorelle, perché finora ci siamo andati

sempre insieme, e quelle mi avrebbero sicuramente fatto delle domande. E soprattutto

adesso capivo già meglio di che cosa aveva parlato la ragazza quel pomeriggio.

La

sera, dai Fleischmann, finalmente è comparsa. All'inizio mi ha concesso

solo poche parole; sperava che io avessi trascorso un bel pomeriggio con le sorelle,

così ha detto, e i suoi lineamenti si sono sciolti un poco solo quando

le ho risposto che non ero affatto salito da loro. Ha voluto sapere perché

no, allora le ho risposto la verità, che non avevo voglia di andarci senza

di lei: mi è parso che anche questa risposta le fosse piaciuta. Dopo qualche

tempo era persino disposta a venire con me a guardare i pesci - e da lì

siamo tornati indietro riconciliati. Più tardi, nel corso della serata,

ha fatto cenno ancora una volta a questa faccenda: "È stato il nostro

primo litigio," ha detto così.

(Brano tratto dal romanzo Essere senza destino, Feltrinelli, Milano, 1999,

traduzione di Barbara Griffini.)

Imre Kértesz,

scrittore unghesere, Nobel per la Letteratura 2002. Imre Kértesz,

scrittore unghesere, Nobel per la Letteratura 2002.

Precedente Successivo

Precedente Successivo

Copertina

Copertina

|