CARCERATO CRESCIUTO DALLO STATO

CARCERATO CRESCIUTO DALLO STATO

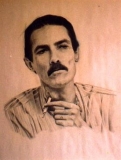

Jack Henry Abbott

(…) Questa mattina ho scritto in mezzo al casino infernale di un centinaio di detenuti chiusi nelle loro celle singole – urla di minacce, discorsi razzisti, come se non ci fosse domani.

Sono nato il 21 gennaio del 1944, in una base militare a Oscoda, Michigan. Dalla nascita sono stato affidato a questa o quella famiglia. A scuola non ho finito la sesta elementare. A nove anni ho iniziato a trascorrere lunghi periodi in luoghi di detenzione minorile. A dodici mi hanno spedito alla scuola industriale per ragazzi dello Stato dello Utah. Mi hanno rilasciato sulla parola una volta per circa sessanta giorni, poi sono ritornato lì. A diciotto anni mi hanno sbattuto fuori. Cinque o sei mesi dopo sono finito al Penitenziario di Stato dello Utah per il reato di “emissione di assegno senza adeguata copertura” con una condanna a tempo indeterminato fino a un massimo di cinque anni. Circa tre anni più tardi, senza essere mai stato rilasciato, ho ucciso un detenuto e ferito un altro in una rissa nello spazio comune. Sono stato giudicato per reato capitale secondo il vecchio regolamento sui detenuti che prevede o una condanna a morte obbligatoria se si riscontra premeditazione o una condanna da tre a vent’anni. A me hanno dato questa. Un “tempo non determinato” è quello che giustifica il concetto di rilascio sulla parola. Il tuo buon comportamento determinerà quanto a lungo rimani in prigione. La legge indica semplicemente un minimo e un massimo di pena – implicitamente presupponendo che nessuno sconti il massimo. Nel mio caso, una presupposizione falsa. A ventisei anni sono evaso per circa sei settimane.

Adesso ho trentasette anni. Da quando ne ho dodici sono stato libero nove mesi e mezzo in tutto. Ho scontato lunghi periodi di isolamento – solo per tre periodi un cumulo di più di dieci anni. Ho calcolato che in tutto ho passato in isolamento quattordici o quindici anni. Il reato più grave che ho commesso nel mondo libero è stato una rapina in banca quando ero evaso.

… Era un edificio di mattoni rossi con due ali, alto circa quattro piani. Era stato costruito dall’Esercito degli Stati Uniti quando lo Stato era ancora un Territorio. Era uno dei diversi edifici che venivano usati come caserme di punizione per i militari. Queste caserme da un pezzo erano passate allo Stato e funzionavano come carceri minorili.

Nel seminterrato della grande costruzione a mattoni rossi c’erano file di celle di isolamento. Si poteva accedere al seminterrato solo dall’esterno.

Devo avere dodici o tredici anni. È inverno. Sto marciando in una lunga fila per due di ragazzi. Stiamo marciando verso la mensa. C’è una guardia che ci controlla mentre avanziamo verso di lui. E c’è una guardia che ci cammina dietro.

Ho le palle rinsecchite e il sangue pompa, e mi bruciano gli occhi, mi fanno male. Il cuore batte forte e faccio fatica a respirare lentamente, a controllarmi.

Lancio un’occhiata alle guardie, a quella di fronte e a quella dietro di me.

I campi, laggiù, sono arati e coperti da un manto ghiacciato di neve. Non ho la più pallida idea di quale sia la distanza fra questi campi e la mia libertà.

All’improvviso, il ragazzo che sta in testa alla fila si volta e colpisce quello dietro di lui. La guardia che ci sta davanti, come un cane da combattimento, è subito addosso a entrambi – battendoli fino a bloccarli. Pochi secondi, e l’altra guardia che sta dietro corre in avanti, spostandomi mentre mi passa vicino.

Adesso sono fuori dalla fila, e mi metto a correre per la mia vita. Allungo la corsa, più che posso, ma le gambe di un ragazzo alto un metro e trentasette centimetri non possono portarti tanto lontano.

I campi adesso sono davanti, una distesa immobile di gelo e neve, e le zolle della terra arata e ora di ghiaccio diventano ostacoli insormontabili. Il cielo è di un azzurro stinto quasi bianco. L’aria è pulita.

Non ho neanche fatto una cinquantina di metri, e sento che la caccia comincia: “Tu! Fermati!” Capisco immediatamente che mi prenderanno ma continuo a correre.

Non sento arrivare il pugno. Per un attimo rimango sospeso a mezz’aria, poi rotolo fra le zolle gelate. Vengo rimesso in piedi: un braccio è girato contro la schiena; ho i polmoni che bruciano per l’aria fredda; le narici dilatate. Sto già indurendomi dentro per far fronte alla punizione che mi toccherà. Gli altri ragazzi restano immobili in una lunga fila diritta, fiancheggiati dalle guardie, e io vengo trascinato superandoli. Non sento alcun rispetto per loro, perché non proveranno mai a correre – non proveranno mai a scappare. Le mie gambe sono troppo corte per tenere il passo della guardia, che senza sforzo continua a tenermi il braccio piegato dietro la schiena, e inciampo continuamente, ridicolizzato. È difficile mantenere un minimo di dignità.

Vedo la porta del seminterrato dell’edificio a mattoni rossi, ci avviciniamo velocemente. Un fiocco di neve mi cade su un occhio e si scioglie. Sta cominciando lentamente a nevicare.

In cima alle scale del seminterrato, vengo scaraventato contro un portone nero d’acciaio. Mi metto sull’attenti, di fianco, mentre la guardia tira fuori un gran mazzo di chiavi e bussa al portone. Ci guardano da una finestrella. Il portone si spalanca e compare una guardia anziana, che mi lancia uno sguardo pieno di cattiveria.

Entriamo. Ci fermiamo all’inizio di una scala di larghi gradini di cemento che scende fino al pavimento del seminterrato. Mi gettano per le scale, e atterro sul pavimento, aspettando. Sanguino dal naso e le orecchie fischiano per i colpi ricevuti alla testa.

Sto in piedi, malfermo, e lascio cadere i vestiti. Le sue mani mi tirano i capelli, ma non oso muovermi.

Mi piego. Mi ispeziona l’ano e i genitali. Lo guardo, impaurito, pregando con tutte le mie forze che non mi faccia del male.

Entriamo in un passaggio tra file di pesanti porte d’acciaio. Il passaggio è stretto; è largo neppure un metro e mezzo, ed è illuminato debolmente. Appena entriamo, sento puzza di sudore e il calore dei corpi.

Ci fermiamo davanti a una porta. Lui la apre. Io entro. Neanche una parola. Lui chiude e gira la chiave, e posso sentire i suoi passi mentre si allontana lungo lo scuro passaggio.

Nella cella, c’è una finestra con le sbarre, e con un vecchio, spesso schermo a maglia d’acciaio. La finestra è all’altezza del terreno esterno. I vetri della finestra sono incrostati da decenni di sporcizia, e lo schermo impedisce di pulirli. Attraverso quelli rotti sbircio fuori, e mi vedo come se stessi ancora correndo attraverso i campi.

Il letto è uno spesso foglio di compensato, su gambe di ferro imbullonate al pavimento. Una tazza del water all’antica è in un angolo, a fianco a un lavello con l’acqua fredda corrente. Una lampadina fioca getta una luce opaca gialla dietro uno spesso schermo di ferro attaccato alla parete.

I muri sono coperti di nomi e date – qualche data va indietro di vent’anni – graffiate sui muri. Ci sono cuori trafitti da frecce e croci messicane dappertutto. Dovunque, le parole “mamma”, “amore, “dio” – i muri trasudano e sono scivolosi e freddi.

Dato che mi è stato concesso di tenere solo le mutande, mi muovo per scaldarmi.

Quando spegnevano la luce di notte, piangevo senza ritegno. Sessanta giorni in isolamento era un tempo infinito per me a quei tempi.

Quando la chiave della guardia batteva contro la serratura della mia porta per segnalare che un “pasto” veniva servito, se non stavo sull’attenti nell’angolo più lontano della cella, con la faccia verso di lui, la guardia avrebbe potuto colpirmi con un mazzo di chiavi legato a una pesante catena. Il mio pasto era un terzo di uno regolare, tre volte al giorno. Solo un giorno a settimana mi portavano fuori dalla cella e mi ordinavano di fare una doccia mentre una guardia restava nello spazio antistante le docce e mi cronometrava per tre minuti esatti.

Sprangati nelle nostre celle, non potevamo vederci l’uno con l’altro, e se ci beccavano a gridare da una cella all’altra ci picchiavano. Comunicavamo battendo leggermente dei colpi alle pareti, ma se sentivano i nostri colpi eravamo picchiati – l’intera fila di celle, un ragazzo alla volta.

Ho passato cinque anni in quell’edificio a mattoni rossi, e, sommando i diversi periodi, due o tre in isolamento. Quando venni fuori, ormai ero considerato un adulto, soggetto ai regolamenti per adulti.

Sono stato così a lungo perché non riuscivo ad adattarmi al carcere, e ho provato a scappare almeno venti volte. Ero finito lì per un “reato” minorile, quello di “assenza di adattamento all’interno delle famiglie affidatarie”.

… Chi viene cresciuto dallo Stato – sin dalla più tenera età, dopo che è stato tirato via da quella che lo Stato definisce una famiglia distrutta” – impara ogni giorno della sua vita che la gente può fargli qualsiasi cosa senza essere punita dalla legge. Può fargli qualsiasi cosa, con tutta la forza dello Stato che lo appoggia.

Da ragazzo, deve marciare a file serrate per avere il suo pasto alla mensa. Può possedere solo tre camicie, due paia di pantaloni e un paio di scarpe.

La gente gli salta addosso attraverso lo Stato e lo ferisce. Con chiunque entri in contatto, è qualcuno che per qualche via è dipendente dallo Stato. Impara presto a evitare le persone. Se ne svincola a ogni passo.

In qualsiasi Stato d’America se sei stato allevato dallo Stato puoi essere colpito e ammazzato come un cane da chiunque non abbia la fedina penale “sporca”, nella più assoluta impunità. (…)

(…) Ci sono emozioni – tutto uno spettro – che conosco solo attraverso le parole, solo attraverso la lettura e la mia immatura capacità di immaginare. Posso immaginare di sentire queste emozioni (so, comunque, che cosa siano), ma non posso viverle. A trentasette anni sono giusto un ragazzino svelto. Le mie passioni sono quelle di un ragazzo.

Questa storia delle emozioni è la faccia nascosta, oscura dei detenuti cresciuti dallo Stato. L’orribile punto debole che ciascuno nasconde a chiunque altro. C’è dell’altro. È l’altra metà – che riguarda il giudizio, la ragione (morale, etica, culturale). È il manto dell’orgoglio, dell’integrità, dell’onore. È la considerazione che d’istinto abbiamo per la violenza, la forza. È quello che ci rende efficaci, uomini il cui giudizio ha un impatto sugli altri, sul mondo: pericolosi assassini che agiscono da soli e senza alcuna emozione, che agiscono seguendo dei calcoli e dei princìpi per vendicarsi, stabilire e difendere i propri princìpi compiendo degli omicidi che in genere eludono i processi giudiziari. Questa è per i detenuti allevati dallo Stato la concezione della virilità.

Il modello che emuliamo è un individuo fanaticamente arrogante e psicotico che non riesce neppure a immaginare cosa sia il perdono, la pietà o la tolleranza, perché non ha esperienza di questi valori.(…)

Brano tratto da Nel ventre della bestia. Traduzione dall’inglese Lanfranco Caminiti. Mondadori editrice, Milano, 1981.

Jack Henry Abbott (21 gennaio 1944 - 10 febbraio 2002) è stato un criminale americano e scrittore di successo. Rilasciato di prigione nel 1981, dopo aver ottenuto pareri positivi sulla sua scrittura da parte di critici letterari, tra cui l'autore di Norman Mailer. Sei settimane dopo la sua liberazione, però, viene fatalmente accoltellato da un uomo nel corso di un alterco dove uccide l'aggressore. Viene condannato per omicidio colposo e ritorna in prigione, dove commette suicidio nel 2002.

| I Saggi | La Narrativa | La Poesia | Vento Nuovo | Nuovi Libri |