UNA NATURA DIVERSA IN UN MONDO DIVERSO DAL NOSTRO

UNA NATURA DIVERSA IN UN MONDO DIVERSO DAL NOSTRO

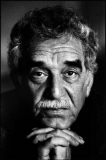

Gabriel Garcia Márquez

Santa Fé de Bogotà, 12 aprile 1996

Le forze armate colombiane inaugurarono ufficialmente il programma denominato Catedra de Colombia con la conferenza “Lo Stato di diritto e la forza pubblica”, tenuta dall’allora ministro colombiano della Difesa, Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Nel corso del programma accademico, tennero conferenze a un pubblico composto da militari Gabriel Garcia Marquez, Rodrigo Pardo Garcia, il procuratore Alfonso Valdivieso Sarmiento, lo storico German Arciniegas, gli ex ministri Juan Manuel Santos e Rudolf Hommes, nonché Orlando Fals Borda, ex costituente, e lo scrittore Gustavo Alvarez Gardeazabal.

La prima volta che sentii parlare dei militari fu a un’età molto precoce, quando mio nonno mi fece un racconto impressionante di quello che allora venne chiamato il massacro delle bananiere. Vale a dire: la repressione a suon di pallottole da parte dell’esercito di una manifestazione di operai colombiani della United Fruit Company, messi alle corde nella stazione ferroviaria di Cienaga. Mio nonno, orefice di mestiere e liberale a oltranza, si era meritato i gradi di colonnello nella guerra dei Mille Giorni, tra le file del generale Rafael Uribe Uribe, e per quei meriti aveva partecipato alla firma del trattato di Neerlandia, che mise fine a mezzo secolo di guerre civili formali. Di fronte a lui, dall’altro lato del tavolo, c’era il maggiore dei suoi figli, nel suo ruolo di parlamentare conservatore.

Credo che la mia percezione del dramma delle bananiere raccontato da lui fu la più intensa dei miei primi anni, e anche la più durevole. Tanto che ora la ricordo come un tema ossessivo nella mia famiglia e tra gli amici nel corso della mia infanzia, un tema che in qualche modo condizionò per sempre le nostre vite.

Ma ebbe anche un’enorme importanza storica, perché precipitò la fine di più di quarant’anni di egemonia militare e senza dubbio influì sulla successiva riorganizzazione della carriera.

E tuttavia, io ne fui segnato per un’altra ragione che ora capita a proposito: fu la prima immagine che ebbi dei militari, e sarebbero dovuti passare molti anni non tanto perché iniziassi a cambiarla, ma solo perché iniziassi a ridurla alle sue giuste proporzioni. In realtà, nonostante i miei sforzi coscienti per esorcizzarla, non ho mai avuto l’opportunità di conversare con più di una mezza dozzina di militari in cinquant’anni, e con pochissimi di loro sono riuscito ad essere spontaneo e disinvolto. L’impressione di reciproca diffidenza ha sempre ostacolato i nostri incontri, non sono mai riuscito a superare l’idea che le parole non significassero la stessa cosa per loro e per me, e che in fin dei conti non avessimo nulla di cui parlare.

Non crediate che sia rimasto indifferente a questo problema. Al contrario: è una delle mie grandi frustrazioni. Mi sono sempre chiesto dove fosse il difetto, se in loro o in me, e come fosse possibile abbattere quel baluardo di incomunicabilità. Non era facile. Nei primi due anni di Diritto all’Universidad Nacional – quando ne avevo diciannove – due tenenti dell’esercito furono miei compagni di corso. (E mi piacerebbe che fossero due di voi.) Arrivavano con le loro uniformi identiche, impeccabili, sempre uniti e puntuali. Si sedevano in disparte ed erano gli allievi più seri e metodici, ma mi sembrò sempre che vivessero in un mondo diverso dal nostro. Se si rivolgeva loro la parola, erano attenti e cortesi; ma di un formalismo invincibile: non dicevano nulla più di quanto veniva loro chiesto.

Nel periodo di esami, noi civili ci dividevamo in gruppi di quattro per studiare nei caffè, ci ritrovavamo ai balletti del sabato, nelle sassaiole studentesche, nelle cantine tranquille e nei lugubri bordelli dell’epoca, ma non ci incontrammo mai, nemmeno per caso, con i nostri colleghi militari.

Era impossibile non giungere alla conclusione che fossero di una natura diversa. In genere, i figli dei militari sono militari, vivono nei loro quartieri, si riuniscono nei loro circoli e nei loro club, e i loro mondi scorrono dietro porte chiuse. Non era facile incontrarli nei caffè, rare volte al cinema, e possedevano un alone misterioso che permetteva di riconoscerli anche se erano in abiti civili. Il carattere stesso del mestiere li ha resi nomadi, e questo ha dato loro l’opportunità di conoscere il paese fin negli angoli più remoti, da dentro e da fuori, come nessun altro compatriota, ma per loro stessa volontà non hanno il diritto di votare. Per un elementare dovere di buona educazione ho imparato infinite volte a riconoscere le loro mostrine per non sbagliarmi quando li salutavo, e ci ho messo più a impararlo che a dimenticarlo.

Alcuni amici che conoscono i miei pregiudizi pensano che questa visita sia la cosa più strana che abbia mai fatto nella vita. Al contrario, la mia ossessione per le diverse forme del potere è più che letteraria – quasi antropologica – fin da quando mio nonno mi raccontò la tragedia di Cienaga. Mi sono chiesto molte volte se non sia questa l’origine di una fascia tematica che attraversa il centro di tutti i miei libri: nelle Foglie morte, che è la convalescenza del paese dopo l’esodo delle compagnie bananiere, nel colonnello a cui nessuno scriveva, ne La mala ora, che è una riflessione sull’utilizzo dei militari per una causa politica, nel colonnello Aureliano Buendia, che scriveva versi nel fragore delle sue trentadue guerre, e nel patriarca di duecento e dispari anni che non imparò mai a scrivere. Dal primo all’ultimo di questi libri – e spero in molti altri futuri – c’è tutta una vita di domande sull’indole del potere.

Credo, tuttavia, che la mia vera presa di coscienza su tutto questo sia iniziata quando scrivevo Cent’anni di solitudine. Quello che più mi stimolava allora era la possibilità di rivendicare storicamente le vittime della tragedia, contro la Storia ufficiale che la proclamava come una vittoria della legge e dell’ordine. Ma si rivelò impossibile: non riuscii a trovare nessuna testimonianza diretta o indiretta che i morti fossero stati più di sette e che le dimensioni del dramma non fossero quelle che si aggiravano nella memoria collettiva. Il che, ovviamente, non diminuiva per nulla la grandezza della catastrofe per le dimensioni del paese.

Mi potreste a ragione chiedere perché, invece di raccontarla nelle sue proporzioni reali, l’abbia magnificata fino alle dimensioni di tremila morti che vennero trasportati su un treno di duecento vagoni per essere poi buttati in mare. Il motivo, in chiave poetica, è semplice: io stavo lavorando in una dimensione in cui l’episodio delle bananiere non era più un orrore storico avvenuto in qualche luogo, bensì un evento di proporzioni mitiche, nel quale le vittime non erano uguali e i carnefici non avevano più né volto né nome, e forse nessuno era innocente. Da quella dismisura nacque il vecchio patriarca che trascina la sua ernia solitaria in un palazzo pieno di vacche.

Come poteva essere diversamente? L’unica creatura mitica che abbia prodotto l’America latina è il dittatore militare della fine del secolo scorso e dell’inizio di quello attuale. Molti di loro, in realtà, erano caudillos liberali che finirono per diventare barbari tiranni. Sono convinto che, se il colonnello Aureliano Buendìa avesse vinto almeno una delle sue trentadue guerre, sarebbe stato uno di loro.

Tuttavia, quando realizzai il sogno di scrivere gli ultimi giorni del libertador Simon Bolivar ne Il generale nel suo labirinto, dovetti torcere il collo al cigno dell’invenzione. Si trattava di un uomo in carne e ossa dalla statura fuori dal comune che scatenava una battaglia contro il proprio corpo devastato, senza altri testimoni se non il seguito di giovani militari che l’avevano accompagnato in tutte le sue guerre e che l’avrebbero accompagnato fino alla morte. Dovevo sapere com’era in realtà, e com’era ciascuno di loro, e credo di averlo scoperto alla minima distanza possibile nelle lettere rivelatrici e affascinanti del libertador. Credo, in tutta umiltà, che Il generale nel suo labirinto sia una testimonianza storica avvolta nei vestiti sfarzosi e irresistibili della poesia.

E’ su questi enigmi della letteratura che mi piacerebbe ora continuare con voi il dialogo che altri amici hanno iniziato in questi giorni. Coloro che, da parte militare, l’hanno incoraggiato sanno che non sono estraneo a questa idea necessaria, e che il mio unico desiderio è che prosperi. Ognuno ha conversato sulla sua specialità. Io non ne ho nessuna diversa dalla letteratura, e anche in questa sono un empirico senza alcuna formazione accademica, ma mi sento in grado di arruolarvi tra i partigiani non sempre pacifici delle lettere. Per cominciare, voglio lasciarvi soltanto una frase: “Credo che le vite di tutti noi saranno migliori se ciascuno di voi portasse sempre un libro nello zaino”.

Brano tratto dal libro Non sono venuto a far discorsi. Traduzione di Bruno Arpaia – Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2010.

Gabriel Garcia Márquez ha ricevuto il Premio Nobel per la Litteratura nel 1982.

| I Saggi | La Narrativa | La Poesia | Vento Nuovo |